电容器:三大被动元件之一,广泛应用于各类电路中

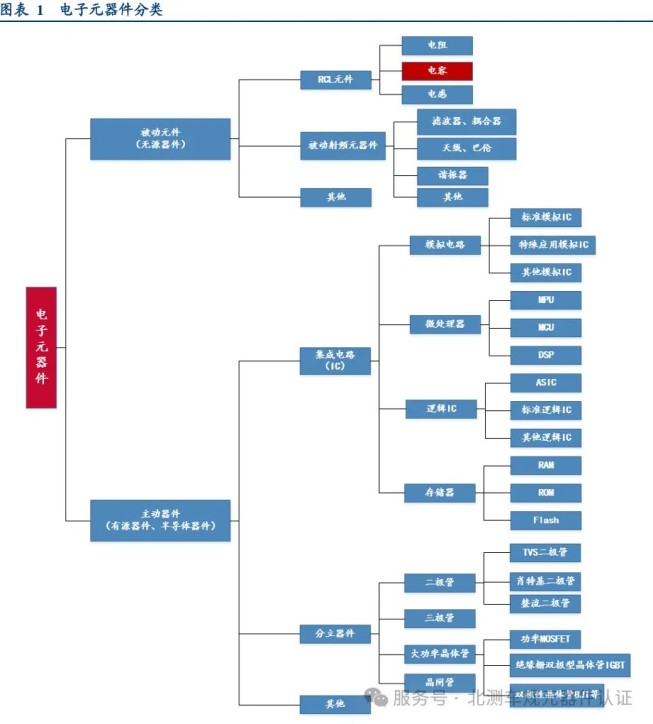

电容器是电子线路中必不可少的基础元件,与电阻、电感并称三大被动元件。根据工作特点,电子元器件可以分为主动器件和被动元件:主动器件(又称有源器件、半导体器件)指在工作时内部有电源存在的电子元器件;被动元件(又称无源器件)指工作时内部没有任何形式电源的电子元器件,具备自身不消耗电能、或把电能转变为不同形式的能量、只需输入信号无需外加电源就能工作等特性。电容器是一种用于储存电量和电能的被动元件,与电阻、电感并称三大被动元件,是最常用的电子元件之一。

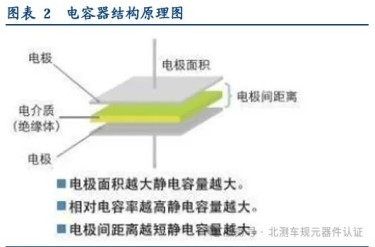

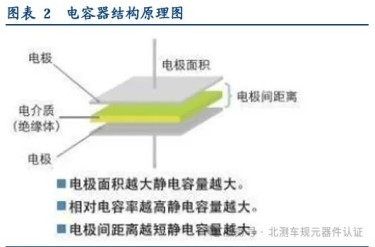

电容器的基本结构是由两块导体极板和中间的电介质(绝缘体)组成,以静电的形式储存和释放电能,工作原理是当电荷受电场作用力移动时,电容器中的电介质会阻碍电荷继续移动,进而造成正负电荷在电容器两极板累积。电容器具有“通交流、阻直流”的特性,广泛应用于各种高低频电路和电源电路中,主要作用是电荷储存、平滑电压、耦合、去耦、滤波、旁路、分频等。

电容器的分类

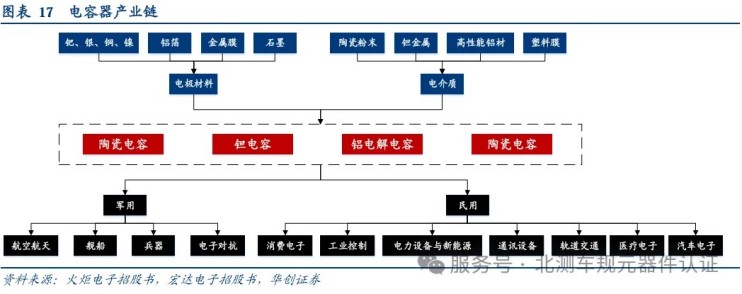

电容器分类方式有多种,生产厂商一般按照介质进行分类进行生产经营。电容器根据结构可以分为固定电容、可变电容和微调电容;根据是否有极性可分为有极性电容和无极性电容;按照应用领域可以分为军用电容、民用工业类电容和民用消费类电容;按用途可分为旁路电容、调谐电容、耦合电容和滤波电容;根据介质不同,电容器可分为陶瓷电容、铝电解电容、钽电容和薄膜电容等四大类,电容器生产厂商一般按照介质材料分类进行生产经营。

什么是陶瓷电容器?

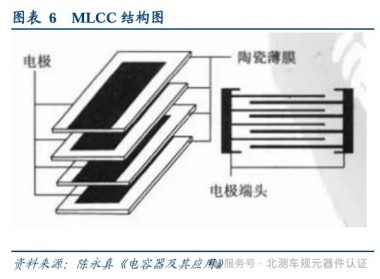

陶瓷电容器可以分为多层陶瓷电容器(MLCC)和单层陶瓷电容器(SLCC),其中MLCC占据90%以上的份额。SLCC 即在陶瓷基片两面印涂银层,然后经低温烧成银质薄膜作极板后制作而成,其外形以圆片形居多。

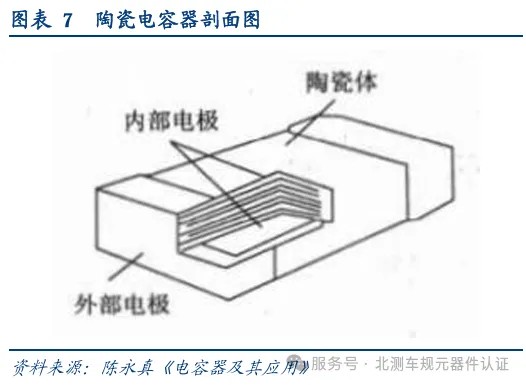

MLCC 则采用多层堆叠的工艺,将若干对金属电极嵌入陶瓷介质中,然后再经高温共烧而形成,其又可以分为引线式多层陶瓷介电容器和片式多层陶瓷电容器。单层陶瓷电容器由于只有单层结构,两个电极相对面积小,电容量不大,但高频特性好、耐压高,适用于高频电路和高压电路。批量化生产的MLCC电容量一般在1pF至10μF 之间,同时具有频率特性好、工作电压和工作温度范围宽、体积小、无极性等特点,在成本和性能上都占据优势,下游应用较为广泛,其市场规模占整个陶瓷电容器的90%以上,占电容器市场规模接近50%。

陶瓷电容器分类及性能、应用领域

陶瓷电容器的产业链

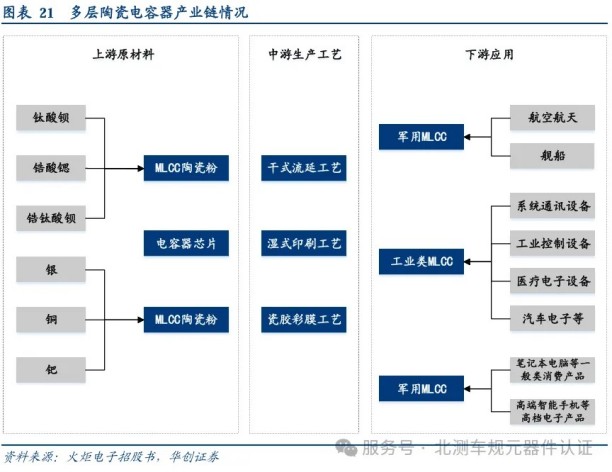

陶瓷电容上游原材料主要为陶瓷粉末、电极材料、电容器芯片等,陶瓷粉末及电极材料对产品性能影响较大。陶瓷粉末是构成MLCC成本的主要环节,在低容量MLCC中占比达20%-25%,在高容量MLCC中甚至达到35%-45%。

目前,国内主流厂商所用陶瓷粉末以外购为主,供应商主要来自于美国及日本。对于电极材料而言,陶瓷电容器产品的内外电极一般采用金属银-钯材料,价格相对昂贵且波动较为剧烈,随着MLCC叠层的增多导致金属钯的用量也大幅增加,陶瓷电容器厂商已开始采用镍、铜等贱金属取代金属钯作为内电极材料,降低生产成本。此外,部分国内厂商原材料还包括电容器芯片。电容器芯片即为片式MLCC,其作为原材料用于生产引线式MLCC、多芯组陶瓷电容时称为电容器芯片。根据火炬电子及鸿远电子招股书,电容器芯片为其自产业务直接材料的主要成分,占其直接材料的比重达65%-90%。

MLCC制造工艺主要有三种:干式流延工艺、湿式印刷工艺和瓷胶移膜工艺。

干式流延工艺:将陶瓷粉料与粘合剂、增塑剂、溶剂及分散剂混磨成悬浮性好的浆料,经真空脱泡后在刮刀的作用下在基带上流延出连续、厚度均匀的浆料层。在表面张力的作用下浆料层形成光滑的自然表面,干燥后形成柔软如皮革状的膜带,再经印刷电极、层压、冲片、排粘、烧结后形成电容器芯片。

湿式印刷工艺:将陶瓷介质浆料通过丝网印刷制成陶瓷薄膜作为多层陶瓷电容器的介质,金属电极和上下保护

片都采用丝网印刷形成,即按“下保护片-电极-介质-电极-介质-上保护片”顺序印刷,以达到设计的层数。完成上述工序再进行烘干,之后按片式电容器的尺寸要求切割成芯片。

瓷胶移膜工艺:以卷式胶膜为载体,通过特殊浆料挤出设备,将陶瓷浆料均匀挤在载体上,以获得陶瓷介质层连续性卷材,膜厚精准,可做到 2μm 以下,实现了介质层的超薄制作。制作电容器时,以陶瓷介质卷材为基础,在上面印刷金属电极后再套印瓷浆层。

目前国内厂商普通采用干式流延工艺,其优点在于投资少、生产效率高,适合大批量生产,但产品在性能及质量上存在缺陷,较难在高端市场推广应用。随着市场对产品的要求越来越高以及高端多层陶瓷电容器的需求不断增长,湿式印刷工艺和瓷胶转移膜工艺因其制造工艺的先进性而备受关注,已逐步成为多层陶瓷电容器制造技术的发展趋势。

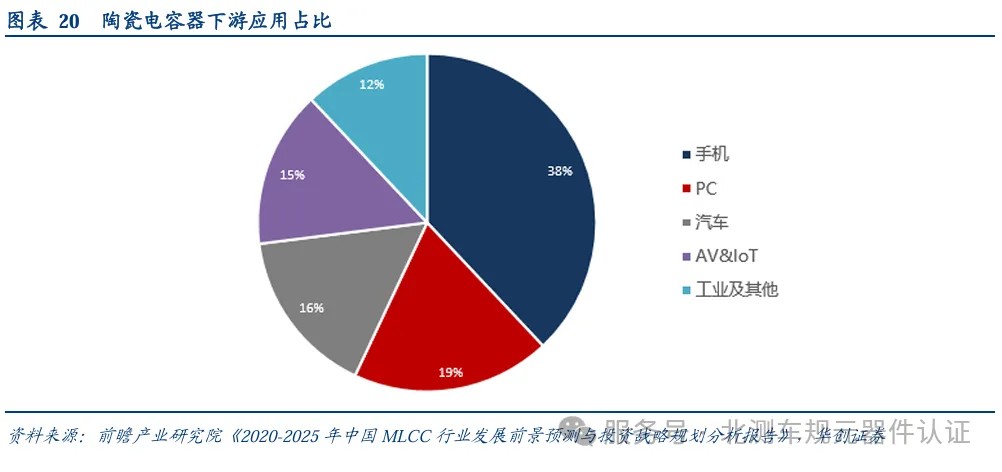

陶瓷电容器下游应用广泛,覆盖军工、工业和消费领域,几乎所有电路中都有陶瓷电容器。多层陶瓷电容器作为电子线路中必不可少的基础电子元器件,下游应用领域广泛,包含航空航天、兵器等军工领域,工控设备、医疗电子、汽车电子、精密仪表等工业领域以及消费类电子产品等领域。根据前瞻产业研究院数据,消费类领域占据绝大部分的市场份额,高端消费和一般消费领域合计占MLCC市场份额的73%。

陶瓷电容器的市场规模

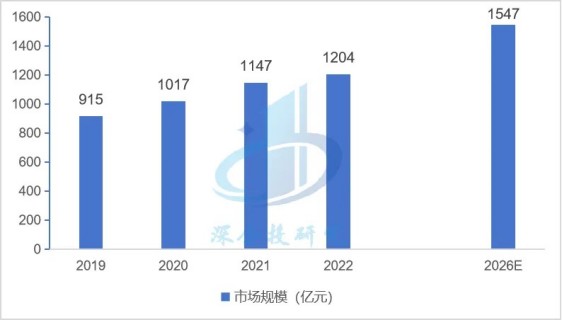

全球MLCC市场突破千亿大关,持续稳健增长。全球MLCC市场规模呈现稳中有升的趋势,根据中国电子元件行业协会统计和预测,全球MLCC市场规模从2019年的915亿元增长至2022年的1204亿元,整体呈现稳定增长趋势,预计到2026年全球MLCC市场规模将达到1547亿元,2022-2026年的CAGR约为6.47%。

图4 2019-2026年全球MLCC市场规模变化和预测

我国MLCC市场稳步扩张,已成为全球最大的MLCC消费市场。根据中国电子元件行业协会数据,我国MLCC市场规模从2017年310亿元快速增长至2022年的537亿元,年均复合增速达7.03%,已占据全球总规模的四成左右,随着国内新能源车以及5G等行业的快速发展,预计2023年我国MLCC市场规模有望达到575亿人民币。

图5 2018-2023年中国MLCC市场规模变化和预测

汽车电动化及智能化的发展,也将推动MLCC需求不断增长。MLCC主要用于汽车的动力系统、安全系统、娱乐系统及ADAS中,根据村田数据,L0级传统燃油车的单车MLCC需求量约为3000颗,L2级混合动力车的单车MLCC需求量超过6000颗,L3级纯电动车的MLCC单车需求量超过10000颗。随着汽车电动化以及智能化进程的不断推进,村田预计2024年车载MLCC的整体用量将达到2019年的约1.6倍,CAGR约为9.8%。

陶瓷电容器的车轨迹认证

AEC-Q系列认证是公认的车规元器件的通用测试标准。陶瓷电容器企业想要进入汽车电子领域,进入汽车电子零部件供应链,AEC-Q200是必须获得的认证之一。

① AEC-Q认证是国际汽车电子领域的准入门槛

AEC即Automotive Electronics Council,是美国汽车电子委员会的简称。AEC由克莱斯勒,福特和通用汽车发起并创立于1994年,目前会员遍及全球各大汽车厂、汽车电子和半导体厂商,符合AEC规范的零部件均可被上述三家车厂同时采用,促进了零部件制造商交换其产品特性数据的意愿,并推动了汽车零件通用性的实施,为汽车零部件市场的快速成长打下基础。AEC-Q为AEC组织所制订的车用可靠性测试标准,是零件厂商进入汽车电子领域,打入一级车厂供应链的重要门票。

②AEC-Q200认证是车规级无源元件(被动元件)的准入门槛

AEC-Q200是汽车电子协会(AEC)针对在汽车上应用的无源元件(又称被动元件)的质量可靠性验证标准,AEC-Q200认证是无源元件汽车级品质符合性验证,是无源元件进入汽车领域的准入门槛。通过系列测试验证无源元件能否承受汽车应用环境下极端温度、湿度、振动与老化的影响。该标准主要用于防止被动元器件出现性能变异状况或潜在故障状态,确保无源元件质量与可靠性,保证无源元件的功能和性能在连续使用后依旧保持一致稳定。

③AEC-Q200适用产品范围

钽电容器和铌电容器、超级电容器、陶瓷电容器、铝电解电容器、薄膜电容器、电磁器件(电感/变压器)、网络(R-C/C/R)、电阻器、热敏电阻器、可调电容器/电阻器、变阻器、铁氧体EMI干扰抑制器/过滤器、石英晶体、陶瓷共鸣器、聚合自恢复保险丝等无源器件。

④AEC-Q200测试流程

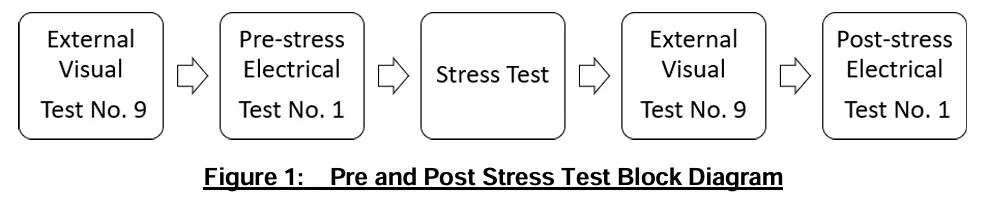

Rev E版明确说明了测试流程,测试流程如下:

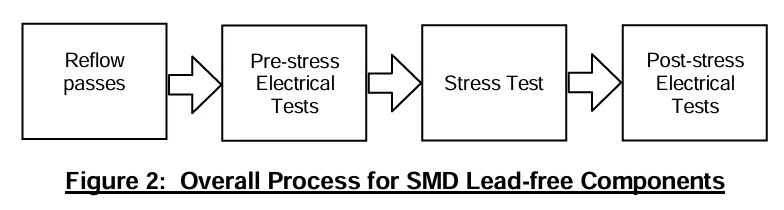

对于SMD无铅元件,需要满足特殊质量和AEC-Q005中规定了当使用无铅(无铅)工艺时出现的可靠性问题:无铅测试要求。无铅加工中使用的材料包括端接镀层以及板连接(焊料)。这些材料通常需要更高的板连接温度产生可接受的焊点质量和可靠性。这次AEC-Q200改版规范中也说明,为确保车用无铅被动组件不会因为经过无铅回焊(Reflow)后失效异常,因此定义部分可靠度测试项目需先完成Reflow之后,才可进行下一步骤。除此之外,对于尺寸不同的组件也规范了不同的测试次数。

⑤北测测试能力及陶瓷电容器AEC-Q200技术要求

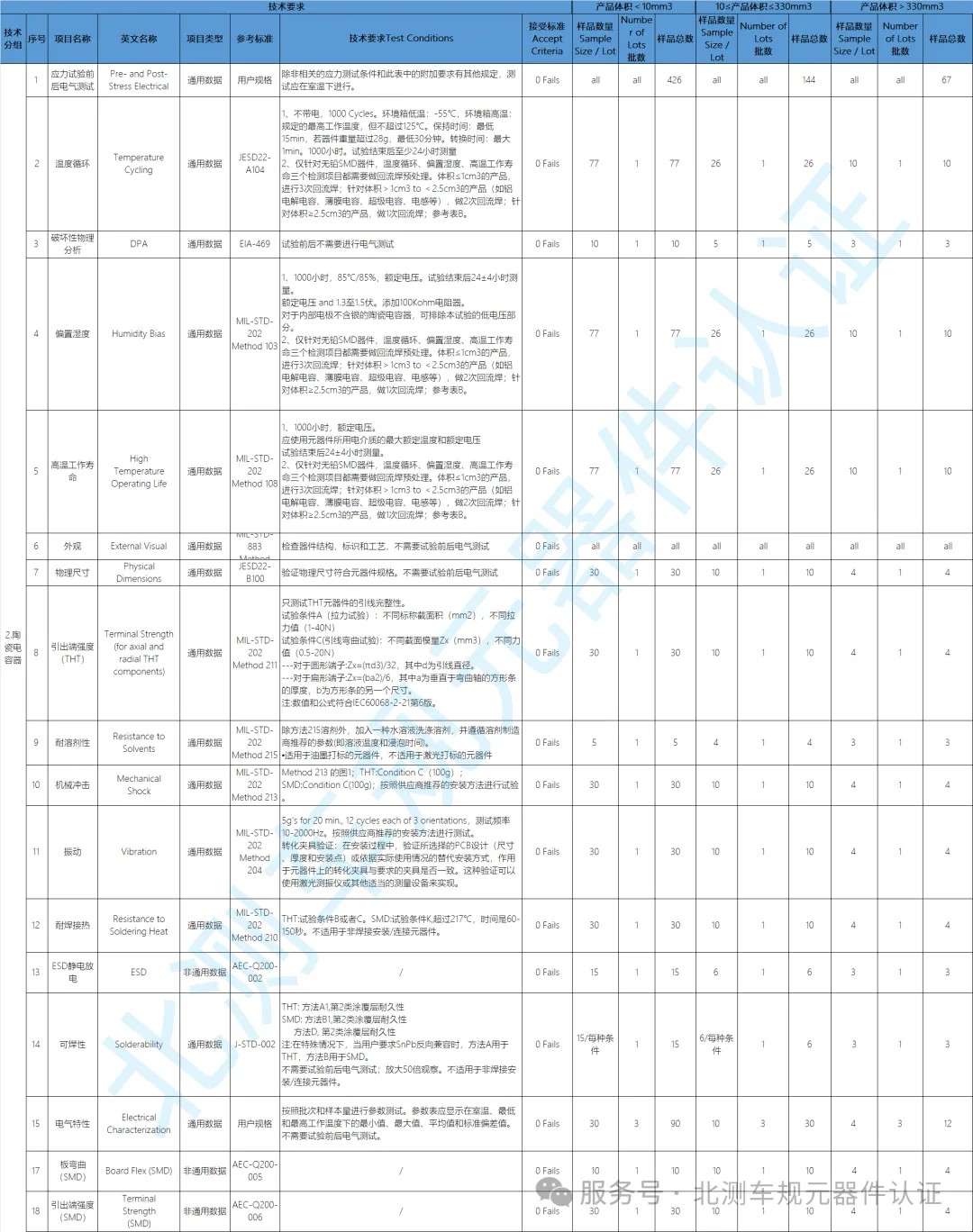

陶瓷电容器AEC-Q200认证共17项测试,根据产品尺寸重新定义测试样品数量,新标准按照<10cm3、10cm3≤x≤330cm3、>330cm3三种规格确认测试样品数量,尺寸越大需要的样品数量越少;

关于北测

北测集团(以下简称"NTEK")成立于2009年,总部位于深圳,主要从事智能网联汽车、电子通信、新能源的研发验证、检验检测、失效分析、仿真模拟和市场准入等质量研究技术服务。

北测拥有丰富的车规级电子认证经验,已成功帮助100多家企业顺利通过AEC-Q系列认证。北测集团以车企车规元器件国产化需求为牵引,依托国产半导体产业基础,提供完善的检测认证服务,通过AEC-Q车用标准严格把控汽车元器件安全质量,助力国产车规级元器件大力发展,为打造智能汽车安全体系再添新动力。